与星辰为伴

天文台

每年1月初,象限仪座流星雨都会迎来极大值,而我还从来没有看到过一次流星,也就没能许过愿。今年终于有一段空闲时间,于是便早早规划起了追星之旅。毕竟在光污染极其严重的北京城区,是不太可能看到什么的。前几年的象限仪座流星雨又被称作鸽子座流星雨,不是不稳定就是因为月光影响。今年没有月光干扰,辐射点在半夜升起,虽然要等到将近黎明时分才能看到较多的流星,但这种条件对我们已然是完美。我们便拿上相机,背上三脚架,开着车,一路向东,开到了不老屯天文台。

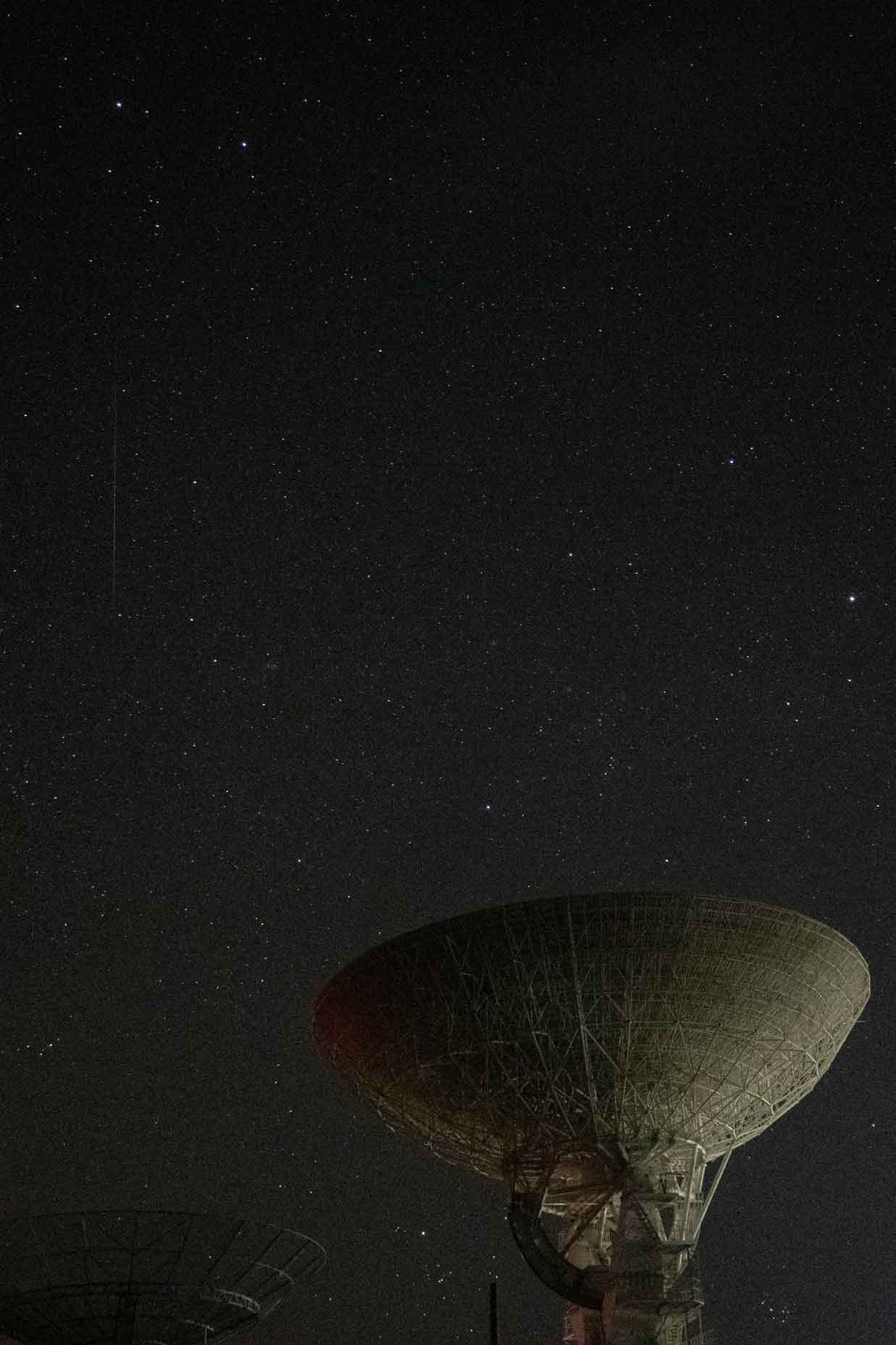

不老屯天文台,也叫国家天文台密云观测站,有一个50米的射电天线,以及沿路的小射电天线阵列。在来之前,我们低估了天线的大小,真正走到天线脚下时,我们才后知后觉,原来射电天线如此巨大。

等待

由于天文台过于有名,今年的天气条件又很好,天文台路都开始堵车了。我们碰到了许多来看流星雨的人,不过由于十二点时流星雨辐射点尚未升起,流星还不多,许多人败兴而归。我们的准备也并非充分,在四处拍了几张后难抵寒冬,就溜回车上吃饭了。自热火锅、自热米饭、暖宝宝……这些自热的物件在北京寒冬的深夜给了我们身体和心灵上的慰藉。

在车上翻了翻刚刚拍的照片,惊奇地发现猎户座大星云清晰可见。我想如果有一个赤道仪,在这里拍深空天体效果一定不错。不过此处的光污染情况依旧不乐观,我们还可以看到云底在反射地上的光,呈现出一种诡异的暗红色。

举头看星辰

天文学,可以说是人类最早出现的学科之一。天气晴好时,人们可以“夜宿最高顶,举头看星辰”,中国古代的人们根据地上的宫殿的形制,在天穹上复刻了二十八宿,用于计时、指导生产。人们夜观天象,从星辰的排列中获取“天”的旨意,指导人世间。不只在古代中国,在全世界的古文明中,天象都是十分重要的。巴比伦人以天象为事物运转之指示,阿拉伯人认为一切均是“天”定,一切皆是命运。埃及、希腊、波斯、印度,美州中部,均发展出了这种能力与文化,或者在现在的眼光看来,这种迷信。事实上,此时天文学还不能称作天文学,更应称为“占星学”。人们认为地球才是宇宙的中心,日月星辰挂在天上,绕着地球旋转。

直到数学开始发展,天文学才少了一些迷信的色彩。巴比伦人能够预测月食、希腊世界认为天文学应该有一个物理上的解释,阿利斯塔克估计了月球与太阳的大小距离,提出了日心说,又有人们做出了安提基特拉机械,一种能够预测星体位置的机械。在此阶段,天文学还发展出了历法。七二七年,有人对着月亮思念家乡;二零二五年,我们对着同一个月亮,不知会想到什么。

又过了不知多少年,阿卜杜勒-拉赫曼·苏菲记录了恒星的特征,还描述了那“一朵小小的云”,现在被称为仙女座星系,距离我们上百万光年的云。

直到文艺复兴时期,人们的思想是创造性的、革命性的,又是好奇的。哥白尼的日心说、第谷的第谷体系、开普勒接手了第谷那至死也未完成的鲁道夫星表,在序言中留下了他的恳求:他恳请皇帝能将他老师第谷的桌子给予他,即使是以这张桌子付清他二十六年的心血。

最崇高的皇帝,在我经过二十六年的艰辛完成了奉献给陛下的这部著作的题词中,我能说些什么呢?我就像一个坐在外国轮船上的人一样,船到哪里靠岸,我也只能在哪儿上岸。仅此而已,别无他求。

流星雨

凌晨三点,我们走出车门,准备拍流星。选好位置,换好镜头,我们能做的只有等待。等待2003 EH1因为剧烈撞击留下的那一条碎屑的长河,等待地球涉水而过。幸运的是,在不到一小时内,几颗流星出现在了我们的镜头中,满足了我们的追星之旅。

参宿陪伴了我们整晚,但却见不到商宿的影子。毕宿、昴宿分立在望远镜两侧,即将沉入地下。

“人生不相见,动如参与商”